まじめな琵琶名人!平経正-2【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】|平家物語「青山の沙汰」

前回のつづきです。宴は遂に明け方まで続きました。右京大夫がさらりと詠んだ和歌に、平家の男性陣がとった行動は・・・

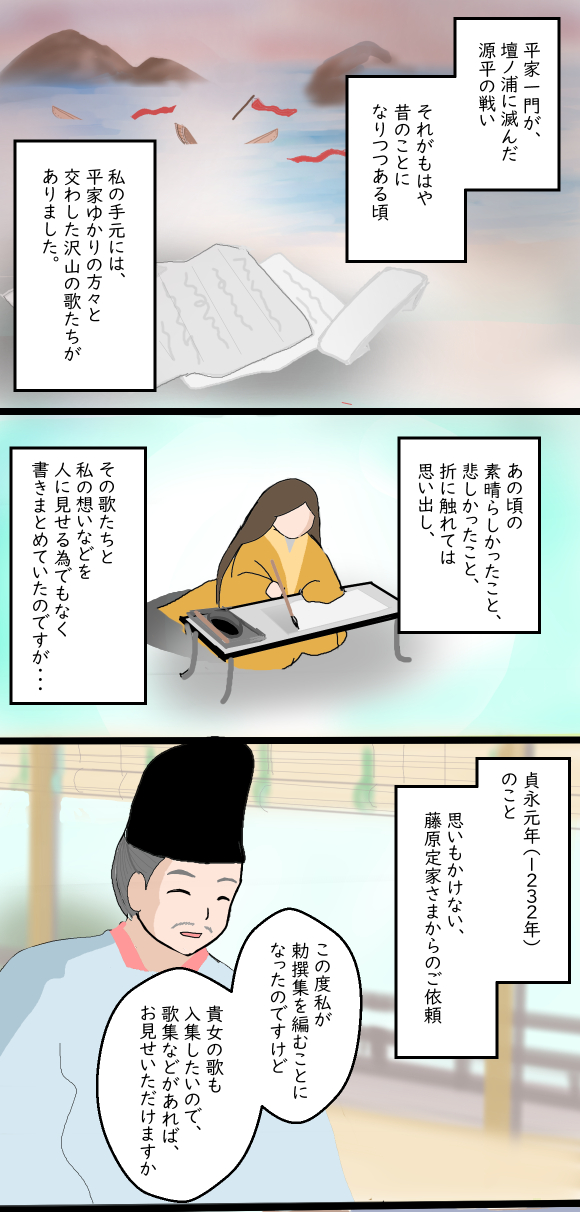

『建礼門院右京大夫集』<95~98番詞書>より

ツッコミを入れられてしまった、経正の和歌を見てみましょう。

経正としては、

「ラッキーなことに、私もこの素晴らしい一夜の思い出の一員になれたよ」

という謙虚な気持ちで詠んだのに、

「この素晴らしい一夜の思い出といえば、まず思い出すのはオレ(の琵琶)だよねー」

という調子乗った意味でとられたということでしょうね。

確かに、どっちの意味ともとれるな・・・。

からかわれているだけなのに、経正がムキになって抗弁したのが面白かった、と右京大夫には言われてしまっていますが。経正の真面目なキャラクターが伺われるエピソードです。

そして、またまた苦手な和歌を無理やり詠まされる維盛さん。

(いや、即興でこんなん詠めたら充分ですって。)

しかし、このメンツ・・・

藤原隆房も、平経正も、右京大夫も、私家集を持ち、勅撰集に入集するほどの和歌ウマなので、維盛としては詠みにくかっただろうなぁ・・・。

今回のお話でも琵琶を弾いている経正ですが、彼の琵琶には、いくつもの神ってる(文字通り)伝説があります。

【伝説その1】経正の琵琶のすばらしさに、竜神が現れたというお話。

『平家物語』(巻七 竹生島詣)より

(このエピソードは、「延慶本」「長門本」「四部合戦状本」等には見えないため、竹生島に伝わる伝承をもとに、後から『平家物語』に取り入れられたと考えられています。)

【伝説その2】青山(せいざん)という国宝級の琵琶(いわくつき)を拝領していた話

平家物語 巻七(青山の沙汰)より

国宝級の琵琶・青山をもらい受けていた経正ですが、平家都落ちのときに、この青山を仁和寺に返しに行きます。

(このとき、既に覚性法親王は亡くなっていたので、青山を受け取ったのは、次代の守覚法親王です。)

甲冑姿で現れた経正が、

「これほどの名器を田舎の塵にしてしまうのは残念ですので、お返しいたします。もし、思いがけなく都に帰ることがあったなら、そのときにまた、お預かりいたします」

といい、人々が涙したのは、有名な『平家物語』の名場面です。

琵琶にまつわる逸話に事欠かない経正ですが、弟も笛の名手でした。

超超有名人・平敦盛(たいらのあつもり)です。

どのくらい有名かというと・・・

『平家物語』巻九「敦盛の最期」は、国語の教科書にも出てきます。

この話を題材にした幸若舞「敦盛」は、織田信長が好んで演じたといわれています。

あの「人間五十年、下天の内をくらぶれば・・・」です。

傍流で若いため、一ノ谷の戦い以外に特に目立った逸話もない敦盛ですが、最期があまりにも哀れだったため、めちゃくちゃ有名になりました。

このとき、敦盛が腰にさしていたのは、小枝(さえだ)と呼ばれる笛でした。(青葉の笛とも)

祖父・忠盛が鳥羽院から賜り、父・経盛が相伝し、敦盛が笛の上手だったのでこれを与えられたといわれています。

『建礼門院右京大夫集』<95~98番詞書>より

漫画は、原文を基にえこぶんこが脚色しています。

経正さん・・・何て?!

[98番]

うれしくも 今宵の友の 数に入りて

偲ばれ偲ぶ つまとなるべき

●現代語訳●

うれしいことに、わたしも今夜の仲間の数に入ったことによって、 後日思い出したり思い出されたりするきっかけとなることであろう

うれしくも 今宵の友の 数に入りて

偲ばれ偲ぶ つまとなるべき

●現代語訳●

うれしいことに、わたしも今夜の仲間の数に入ったことによって、 後日思い出したり思い出されたりするきっかけとなることであろう

経正としては、

「ラッキーなことに、私もこの素晴らしい一夜の思い出の一員になれたよ」

という謙虚な気持ちで詠んだのに、

「この素晴らしい一夜の思い出といえば、まず思い出すのはオレ(の琵琶)だよねー」

という調子乗った意味でとられたということでしょうね。

確かに、どっちの意味ともとれるな・・・。

からかわれているだけなのに、経正がムキになって抗弁したのが面白かった、と右京大夫には言われてしまっていますが。経正の真面目なキャラクターが伺われるエピソードです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

そして、またまた苦手な和歌を無理やり詠まされる維盛さん。

(いや、即興でこんなん詠めたら充分ですって。)

しかし、このメンツ・・・

藤原隆房も、平経正も、右京大夫も、私家集を持ち、勅撰集に入集するほどの和歌ウマなので、維盛としては詠みにくかっただろうなぁ・・・。

平経正の和歌は、えこぶんこ2でも紹介しています。

(別ウィンドウが開きます)

竜神さえ現れる!?経正の琵琶

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【伝説その1】経正の琵琶のすばらしさに、竜神が現れたというお話。

『平家物語』(巻七 竹生島詣)より

(このエピソードは、「延慶本」「長門本」「四部合戦状本」等には見えないため、竹生島に伝わる伝承をもとに、後から『平家物語』に取り入れられたと考えられています。)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【伝説その2】青山(せいざん)という国宝級の琵琶(いわくつき)を拝領していた話

平家物語 巻七(青山の沙汰)より

参照『平家物語』(新日本古典文学大系)岩波書店

国宝級の琵琶・青山をもらい受けていた経正ですが、平家都落ちのときに、この青山を仁和寺に返しに行きます。

(このとき、既に覚性法親王は亡くなっていたので、青山を受け取ったのは、次代の守覚法親王です。)

甲冑姿で現れた経正が、

「これほどの名器を田舎の塵にしてしまうのは残念ですので、お返しいたします。もし、思いがけなく都に帰ることがあったなら、そのときにまた、お預かりいたします」

といい、人々が涙したのは、有名な『平家物語』の名場面です。

弟のほうが有名?!平家を代表する音楽兄弟

超超有名人・平敦盛(たいらのあつもり)です。

どのくらい有名かというと・・・

『平家物語』巻九「敦盛の最期」は、国語の教科書にも出てきます。

この話を題材にした幸若舞「敦盛」は、織田信長が好んで演じたといわれています。

あの「人間五十年、下天の内をくらぶれば・・・」です。

傍流で若いため、一ノ谷の戦い以外に特に目立った逸話もない敦盛ですが、最期があまりにも哀れだったため、めちゃくちゃ有名になりました。

このとき、敦盛が腰にさしていたのは、小枝(さえだ)と呼ばれる笛でした。(青葉の笛とも)

祖父・忠盛が鳥羽院から賜り、父・経盛が相伝し、敦盛が笛の上手だったのでこれを与えられたといわれています。

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→