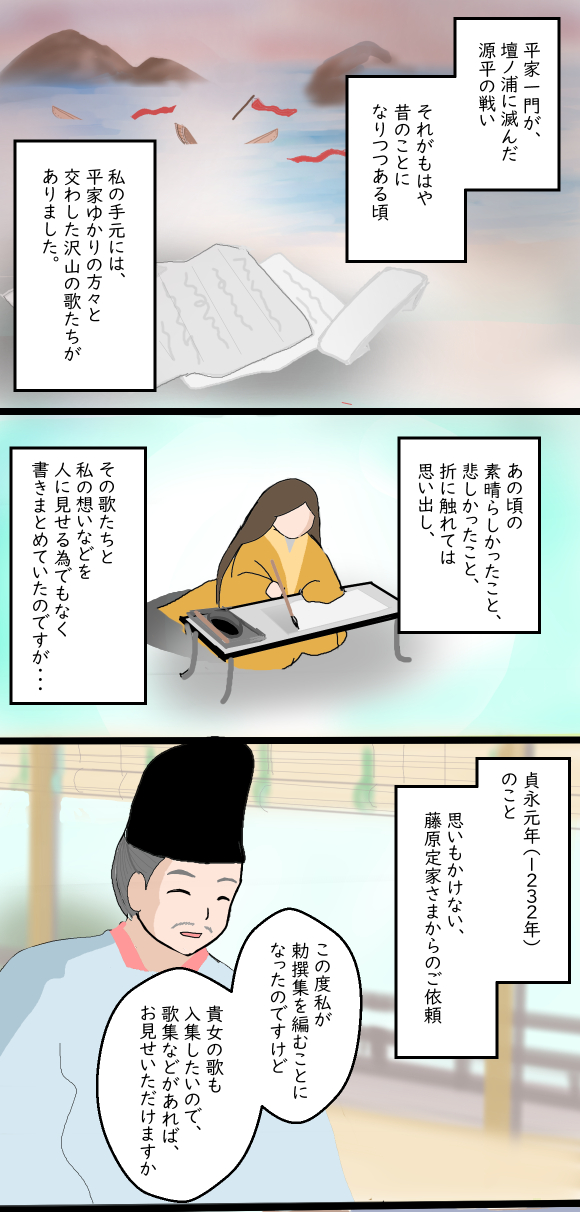

壇ノ浦の戦後処理【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】(重衡の処刑)

壇ノ浦で滅んだ平家。右京大夫は、悲しみに耐えながら資盛の菩提を弔います。

あらすじを漫画でどうぞ。

『建礼門院右京大夫集』<225歌詞書>より

右京大夫(うきょうのだいぶ)

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。

平資盛(たいらのすけもり)

清盛の長男[重盛]の次男。右京大夫の恋人。

悲しみに臥せっていた右京大夫は、「後の世をとへ」という資盛の言葉を思い出し、気を強くもって資盛の供養につとめようとします。

それでも、手紙に遺された資盛の筆跡を見ると、耐え難い悲しみに襲われるのでした。

ところで、右京大夫は、

「おのづから残りて、あととふ人もさすがあるらめど、よろづあたりの人も世に忍び隠ろへて何事も道広からじ」

(もしかすると、後に残ってあの人の菩提を弔う人もやはりいるだろうが、周りの人も世間を忍び隠れていて、何事をするにも窮屈だろう)

と述べ、自分以外にも資盛の菩提を弔う人はいるだろう、と一応考えてはいます。

おそらく資盛の正妻(権中納言藤原基家女)のことを思ったのでしょう。

藤原基家は、平頼盛(都落ち時点で鎌倉方に降伏)の娘婿であり、藤原能保(妻が頼朝の妹)の叔父であり、かつ守貞親王の乳母の夫でもあります。源氏隆盛の世の中であっても、地位は確固としており、実際にはその娘が夫の菩提を弔うのに憚る必要はない立場だったといいます。

資盛と正妻の仲がどうだったのかはわかりません。

けれども、右京大夫が、

「身ひとつのことに思ひなされて」

(菩提を弔うのは、私ひとりがしなくてはならないことのように思われて)

と思う気持ちには、正妻のことを気にかけながらも、やはり資盛が本当に後世を託したのは自分だったのだろうという自負が感じられます。

この想いは、彼女の後半生の支えとなり、またこの『建礼門院右京大夫集』を世に残す原動力となりました。

壇ノ浦の戦いで捕虜となった宗盛、時忠、清宗(宗盛の長男)らは、寿永四年4月26日、義経の家に収容されました。

当初、朝廷では、平家への処罰は流罪程度を想定していたようです。

ところが5月7日、義経は、宗盛親子と郎党らを従えて鎌倉に向かいます。

鎌倉で頼朝との対面を終えた宗盛・清宗親子は、6月21日、京に向かう道中で斬られ、首は都大路を渡されました。

一の谷の戦いで既に捕虜になっていた重衡は、このとき宗盛たちと一緒に都近くまで護送され、6月23日、木津川の河原で斬られました。その首は奈良坂に架けられました。

『平家物語』巻十一「重衡被斬」には、重衡の妻・輔子との悲しい別れが描かれています。

仏敵として南都からは憎まれていた重衡でしたが、上記の話は『愚管抄』にも記されており、当時から重衡に同情的だった人もいたことがわかります。

斜陽の平家を軍事指揮官として牽引してきた重衡ですが、彼はこの時まだ29歳の若者でした。

また、同じ捕虜でも、武家平家とは異なる堂上平氏である時忠は、神鏡を保持した功績により罪は能登への配流に留まりました。

『建礼門院右京大夫集』<225歌詞書>より

登場人物

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。

平資盛(たいらのすけもり)

清盛の長男[重盛]の次男。右京大夫の恋人。

身ひとつのことに思ひなされて

それでも、手紙に遺された資盛の筆跡を見ると、耐え難い悲しみに襲われるのでした。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ところで、右京大夫は、

「おのづから残りて、あととふ人もさすがあるらめど、よろづあたりの人も世に忍び隠ろへて何事も道広からじ」

(もしかすると、後に残ってあの人の菩提を弔う人もやはりいるだろうが、周りの人も世間を忍び隠れていて、何事をするにも窮屈だろう)

と述べ、自分以外にも資盛の菩提を弔う人はいるだろう、と一応考えてはいます。

おそらく資盛の正妻(権中納言藤原基家女)のことを思ったのでしょう。

藤原基家は、平頼盛(都落ち時点で鎌倉方に降伏)の娘婿であり、藤原能保(妻が頼朝の妹)の叔父であり、かつ守貞親王の乳母の夫でもあります。源氏隆盛の世の中であっても、地位は確固としており、実際にはその娘が夫の菩提を弔うのに憚る必要はない立場だったといいます。

(※参考 角田文衛氏『平家後抄』朝日新聞社)

資盛と正妻の仲がどうだったのかはわかりません。

けれども、右京大夫が、

「身ひとつのことに思ひなされて」

(菩提を弔うのは、私ひとりがしなくてはならないことのように思われて)

と思う気持ちには、正妻のことを気にかけながらも、やはり資盛が本当に後世を託したのは自分だったのだろうという自負が感じられます。

この想いは、彼女の後半生の支えとなり、またこの『建礼門院右京大夫集』を世に残す原動力となりました。

壇ノ浦の戦後処理

当初、朝廷では、平家への処罰は流罪程度を想定していたようです。

ところが5月7日、義経は、宗盛親子と郎党らを従えて鎌倉に向かいます。

鎌倉で頼朝との対面を終えた宗盛・清宗親子は、6月21日、京に向かう道中で斬られ、首は都大路を渡されました。

一の谷の戦いで既に捕虜になっていた重衡は、このとき宗盛たちと一緒に都近くまで護送され、6月23日、木津川の河原で斬られました。その首は奈良坂に架けられました。

『平家物語』巻十一「重衡被斬」には、重衡の妻・輔子との悲しい別れが描かれています。

斜陽の平家を軍事指揮官として牽引してきた重衡ですが、彼はこの時まだ29歳の若者でした。

また、同じ捕虜でも、武家平家とは異なる堂上平氏である時忠は、神鏡を保持した功績により罪は能登への配流に留まりました。

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→