平維盛の入水!|最期と生存伝説について探る【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】

恋人資盛の兄でもあり、かつて宮中で中宮権亮として右京大夫の側にいた美貌の公達・平維盛。彼は、屋島の平家陣を抜け出し、那智の沖で入水しました。

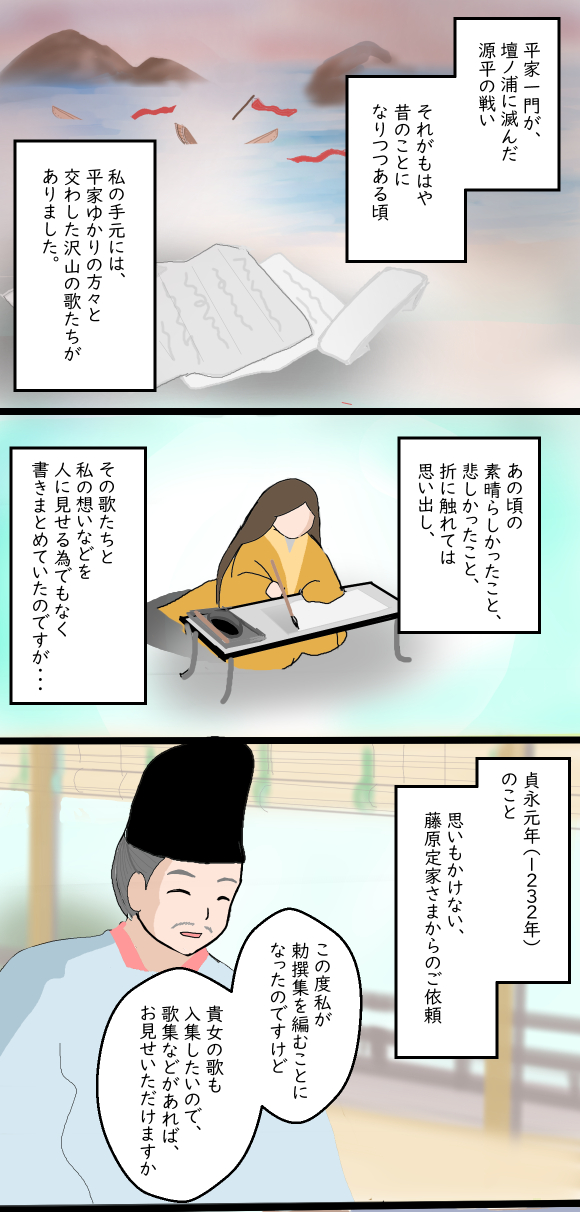

あらすじを漫画でどうぞ。

『建礼門院右京大夫集』<215番詞書>より

右京大夫(うきょうのだいぶ)

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。

平維盛(たいらのこれもり)

清盛の長男[重盛]の長男。右京大夫の恋人資盛の兄。

右京大夫が「いづれも、今の世を見聞くにも、げにすぐれたりしなど思い出らるる(平家のどの方も、今の世の人々を見聞きするにつけても、とても優れていたと思い出される)」と言うように、平家の公達には美しく風雅で優れた人物がたくさんいます。

その中でもとりわけ、類まれな美貌で人々を魅了した平維盛は、やはり別格の存在だったようです。

215番詞書には、どれほど維盛が美しかったのか綴られています。

・・・絶賛ですね。

維盛の美貌を称えているのは右京大夫だけではなく、あの九条兼実も『玉葉』に「維盛容顔美麗、尤も歎美するに足る」(安元2年1月23日条)「衆人の中、容顔第一」(承安5年5月27日条)と記しているほどです。

維盛の美貌は、ガチの史実と言っていいでしょう。

かつて中宮権亮だった維盛は、職場で側近くにいた存在でもあり、また恋人資盛の兄でもあります。右京大夫にとっては、資盛の次に縁の深い平家の公達です。

それだけではなく、右京大夫には、維盛への憧れのような気持ちも多少はあったようです。(7番詞書)

維盛から「私のことも資盛と同じように思って」と言われたという話を思い出す右京大夫ですが、きっと嬉しかったんでしょうね。

色んな意味で、維盛は特別な存在だったんだと思います。

院に命乞いをしたが、鎌倉に連行されそうになって、その道中で断食して果てた、というなかなか、ショッキングなことが書いてあります。『禅中記』というのは、藤原長方の日記で、今は散逸して当該箇所はないため、この『源平盛衰記』の引用部分からしか知ることはできません。

平家の公達には、実は密かに隠れ住み、その子孫が繁栄したという伝説が多々あります。(いわゆる「落人伝説」です)

維盛の生存伝承を、いくつか紹介します。

落人伝説を突き詰めていくと民俗学の話になり、「隔離された山間僻地において、生活の過酷さや平地民からの蔑視に対抗するための精神的支柱として自発的に発生した」という説もあるのですが、

維盛の伝説の場合は、そうとも言い切れない面があります。

まず、『太平記』や『源平盛衰記』といった比較的古い文献に既に書かれていることから、中世において既に紀伊では維盛生存伝承が語られていたことが想像できます。

また、平家と縁の深い湯浅党の地盤に維盛伝説が存在していること(『紀伊続風土記』等)や、

あらすじを漫画でどうぞ。

『建礼門院右京大夫集』<215番詞書>より

漫画は、原文を基にえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。

平維盛(たいらのこれもり)

清盛の長男[重盛]の長男。右京大夫の恋人資盛の兄。

とにかく美しかった維盛

その中でもとりわけ、類まれな美貌で人々を魅了した平維盛は、やはり別格の存在だったようです。

215番詞書には、どれほど維盛が美しかったのか綴られています。

※原文は新編全集(小学館)より

・・・絶賛ですね。

維盛の美貌を称えているのは右京大夫だけではなく、あの九条兼実も『玉葉』に「維盛容顔美麗、尤も歎美するに足る」(安元2年1月23日条)「衆人の中、容顔第一」(承安5年5月27日条)と記しているほどです。

維盛の美貌は、ガチの史実と言っていいでしょう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

かつて中宮権亮だった維盛は、職場で側近くにいた存在でもあり、また恋人資盛の兄でもあります。右京大夫にとっては、資盛の次に縁の深い平家の公達です。

それだけではなく、右京大夫には、維盛への憧れのような気持ちも多少はあったようです。(7番詞書)

維盛から「私のことも資盛と同じように思って」と言われたという話を思い出す右京大夫ですが、きっと嬉しかったんでしょうね。

色んな意味で、維盛は特別な存在だったんだと思います。

維盛の最期、さまざまな説

『平家物語』巻十は、ほぼ維盛(と重衡)の巻だと言っていいくらい、出家~入水までの維盛の一連の往生譚が、

「横笛」「高野巻」「維盛出家」「熊野参詣」「維盛入水」「三日平氏(の一部)」の六章にも渡って語られます。

ご存じのとおり、維盛は「富士川の戦い」や「倶利伽羅峠の戦い」の総大将で、『平家物語』には早くから登場しているのですが、戦いの中ではそこまで心情を掘り下げた描写はありません。

ところが、都落ち~那智で最期を迎えるにあたって、これでもか、と維盛の人となりが描かれるのです。あの伝説の維盛の青海波舞について語られるのも、巻十なんです。(回想として)

維盛の高野山~熊野参詣の話は、『平家物語』諸本の間でも異同が少なく、『平家物語』の初期の段階で既にこの形でほぼ完成していたとみられています。

内容としては、高野山や熊野の縁起を多く含み、唱導的な要素が濃い章段となっていることから、成立と流布にはこれら宗教者の存在が関わっていると考えられています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

『平家物語』とは異なる記述も見てみましょう。

■まずは『玉葉』から

『平家物語』では、御供数人とこっそり抜け出している維盛ですが、舟三十艘となると、これは堂々とした戦線離脱です。正面切って、平家一門と袂を分かったということになります。随分印象が違いますね。

■次に、『源平盛衰記』

院に命乞いをしたが、鎌倉に連行されそうになって、その道中で断食して果てた、というなかなか、ショッキングなことが書いてあります。『禅中記』というのは、藤原長方の日記で、今は散逸して当該箇所はないため、この『源平盛衰記』の引用部分からしか知ることはできません。

この維盛の最期譚については、弟の宗実(重盛七男)や忠房(重盛六男)について、似たような話があることから、弟の話と誤聞が錯綜している、とも言われています。(※)

それにしても、断食という最期はあまりにも壮絶ですね。

(※『平家物語』巻十二の宗実最期譚と酷似している)

維盛生存伝説!

平家の公達には、実は密かに隠れ住み、その子孫が繁栄したという伝説が多々あります。(いわゆる「落人伝説」です)

維盛の生存伝承を、いくつか紹介します。

落人伝説を突き詰めていくと民俗学の話になり、「隔離された山間僻地において、生活の過酷さや平地民からの蔑視に対抗するための精神的支柱として自発的に発生した」という説もあるのですが、

維盛の伝説の場合は、そうとも言い切れない面があります。

まず、『太平記』や『源平盛衰記』といった比較的古い文献に既に書かれていることから、中世において既に紀伊では維盛生存伝承が語られていたことが想像できます。

また、平家と縁の深い湯浅党の地盤に維盛伝説が存在していること(『紀伊続風土記』等)や、

ほどんどの維盛伝承が、「穏やかに天寿を全うした」ように語っていることなどから、

維盛に同情的だった土地柄に関係しているのではないか・・・。

真否はわかりませんが、これらの伝説を読むと、「維盛には幸せであってほしかった」という人々の想いを感じるのです。

さて、「右京大夫集あらすじマンガ」では描ききれなかった、平維盛の魅力はまだまだ沢山あります。

真否はわかりませんが、これらの伝説を読むと、「維盛には幸せであってほしかった」という人々の想いを感じるのです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

当ブログの姉妹サイト「えこぶんこ2」では、平維盛の生涯を『平家物語』『玉葉』『吉記』『山槐記』等の古典をベースに漫画にしています。

一般的な「気弱な貴公子」ではない、戦う維盛についても解説していますので、宜しければ是非ご覧ください。

参考記事

参考記事

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→