大宰府を追われた平家と、平清経の入水【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】|平家物語

都を落ちた平家は、福原の旧都も棄て、九州へ。

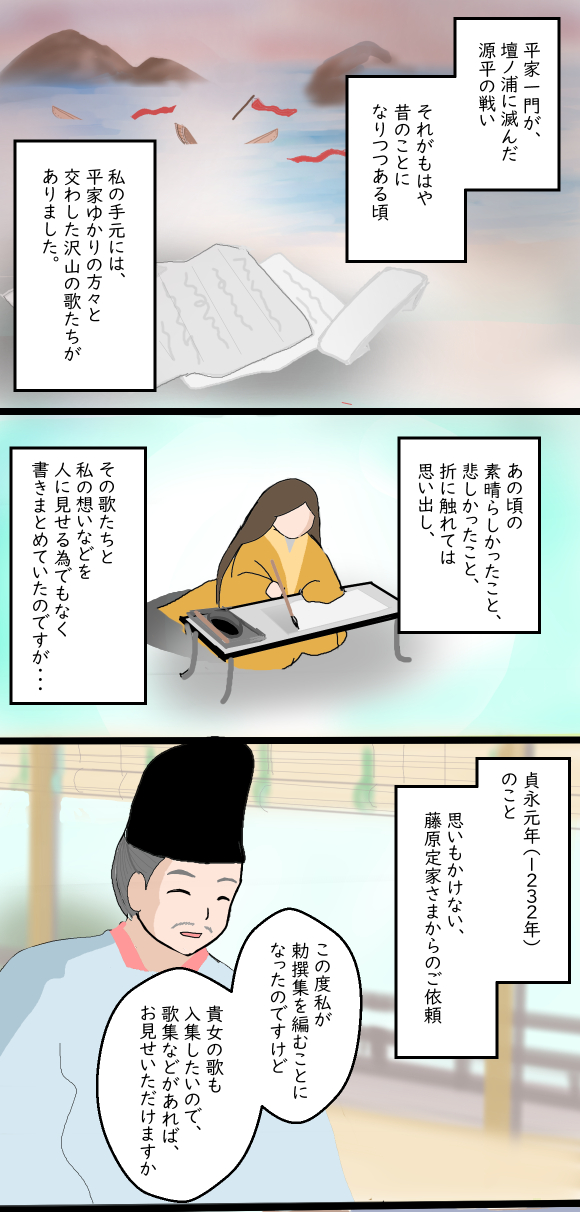

あらすじを漫画でどうぞ。

『建礼門院右京大夫集』<206番詞書>より

尊円(そんえん)

右京大夫の異父兄。父は藤原俊成。

現在、右京大夫が身を寄せている。

右京大夫(うきょうのだいぶ)

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。平資盛の恋人。

寿永二年(1183)8月25日、九州に入った平家は、大宰権少弐・原田種直の宿所を、安徳天皇の御在所としました。

大宰府は、平家の日宋貿易の拠点。

平家は、大宰府を拠点として勢力を回復させるつもりでした。

ところが、豊後国の知行国主・藤原頼輔が、平家を追討することを決めてしまいます。このとき、平家追討を命じられたのは豊後国の豪族・緒方惟義(維義・惟栄)でした。

緒方惟義は、かつて重盛と主従関係にあったので、資盛が説得に向かいますが受け入れられず、結局平家は大宰府からも撤退せざるを得ませんでした。

『平家物語』では、緒方惟義を説得する役目に資盛が抜擢された理由として、惟義が重盛の家人であったことをあげています。

ですが、都落ちあたりの資盛の動向を踏まえると、資盛はいまだ後白河院の元への帰降を諦めておらず、惟義と(神器返還も含めた)和平の折衝に臨んでいたのではないか、という説もあります。

こうした中で、弟・清経の入水という悲劇が起こります。

柳ヶ浦を追われたとき、早くも前途を悲観し、自ら入水した公達がいます。

資盛のすぐ下の弟、平清経(たいらのきよつね)です。

『平家物語』によれば、清経は、

と言って、

『平家物語』は清経を「何事も思ひいれたる人」(なんでも思いつめる性格の人)と評していますが、

後の平家の公達の悲劇を思うと、清経の見通しは間違っていなかったといえますね。

このとき、清経はまだ21歳でした。(満19~20歳)

あらすじを漫画でどうぞ。

『建礼門院右京大夫集』<206番詞書>より

登場人物

右京大夫の異父兄。父は藤原俊成。

現在、右京大夫が身を寄せている。

右京大夫(うきょうのだいぶ)

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。平資盛の恋人。

福原→大宰府→そして屋島へ

寿永二年(1183)8月25日、九州に入った平家は、大宰権少弐・原田種直の宿所を、安徳天皇の御在所としました。

大宰府は、平家の日宋貿易の拠点。

平家は、大宰府を拠点として勢力を回復させるつもりでした。

ところが、豊後国の知行国主・藤原頼輔が、平家を追討することを決めてしまいます。このとき、平家追討を命じられたのは豊後国の豪族・緒方惟義(維義・惟栄)でした。

緒方惟義は、かつて重盛と主従関係にあったので、資盛が説得に向かいますが受け入れられず、結局平家は大宰府からも撤退せざるを得ませんでした。

大宰府を落ちた平家は、豊前国柳ヶ浦に拠点を置こうとしますが、ここも追い出され、讃岐屋島へ移りました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ですが、都落ちあたりの資盛の動向を踏まえると、資盛はいまだ後白河院の元への帰降を諦めておらず、惟義と(神器返還も含めた)和平の折衝に臨んでいたのではないか、という説もあります。

結局この交渉は決裂し、平家は九州から去らねばならなくなるのですが、もしも資盛がいまだ帰降を望んでいたのだとすれば、主戦派である平家主流と、小松家の間には軋轢があったのではないかという想像もできます。

平資盛と緒方惟義の交渉は、えこぶんこ2で詳しく解説しています。

(別ウィンドウが開きます)

(別ウィンドウが開きます)

こうした中で、弟・清経の入水という悲劇が起こります。

平清経の入水

資盛のすぐ下の弟、平清経(たいらのきよつね)です。

『平家物語』によれば、清経は、

と言って、

月の夜に柳ヶ浦の海上で、船から身を投げたといいます。

『平家物語』は清経を「何事も思ひいれたる人」(なんでも思いつめる性格の人)と評していますが、

後の平家の公達の悲劇を思うと、清経の見通しは間違っていなかったといえますね。

このとき、清経はまだ21歳でした。(満19~20歳)

えこぶんこ2

えこぶんこ2

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→