一の谷の合戦!|平師盛の最期【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】

寿永三年二月七日。ついに、一の谷、生田の森で源氏軍と平家軍が衝突。多数の平家の公達が討たれ、その首は都で晒されました。

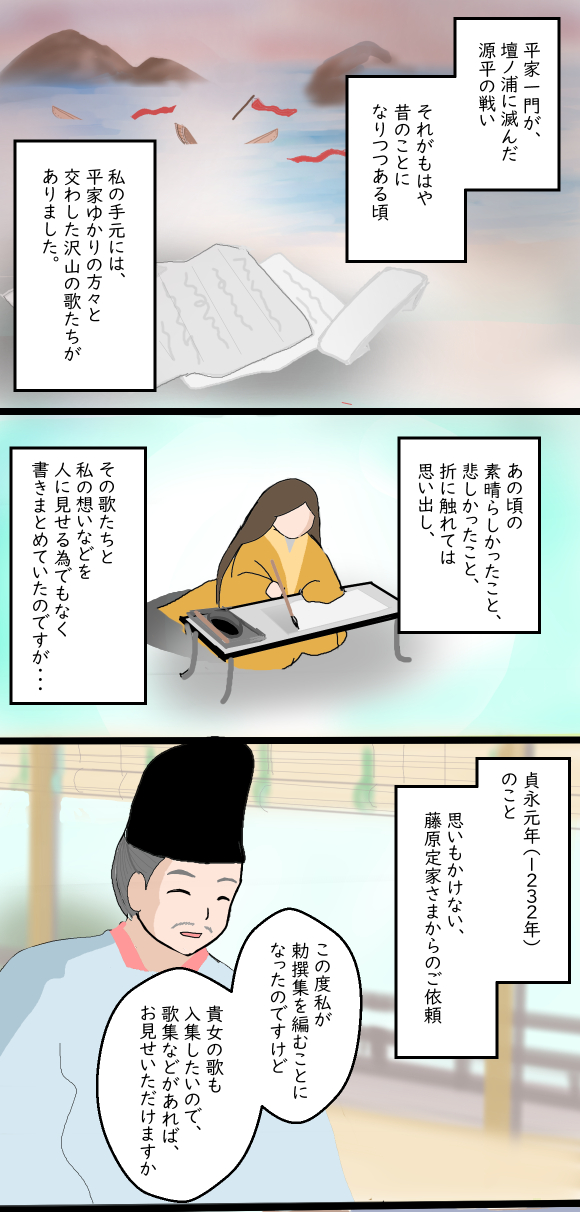

あらすじを漫画でどうぞ。

『建礼門院右京大夫集』<212番詞書>より

右京大夫(うきょうのだいぶ)

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。

ついに、一の谷の合戦です。狙ったわけではありませんが、明日は2月7日ですね。(旧暦ですけどね)

一時は京を奪還するかとさえ目されていた平家軍でしたが、一の谷の合戦で壊滅的な敗北を喫し、多くの公達を失います。

『平家物語』巻九「落足」では、討たれたのは、通盛、業盛、忠度、知章、師盛、清貞、清房、経正、経俊、敦盛となっています。(諸説あり)

経正と忠度は、生前、右京大夫との交流が描かれていました。身近に慣れ親しんだ公達の無惨な最期を聞いた右京大夫の心中は、悲愴なものだったでしょう。

『平家物語』では、「平家は、保元の乱では祖父為義の仇、平治の乱では父義朝の敵。父祖の恥をすすぐために、朝敵を滅ぼしたのに、首を渡さなければ、今後討伐する励みがない」と語っています。

この首の中に、資盛の異母弟である備中守師盛もいました。

資盛たち小松家の兄弟は、三草山に布陣していたのですが、2月5日、義経による夜襲を受け敗北。資盛、有盛、忠房は船で屋島へ逃れたのですが、兄弟のうち師盛は、福原へ戻り、その後一の谷の合戦となりました。(なお、維盛は参加していません)

一の谷の合戦で有名なのはやはり、平敦盛です。

延慶本に描かれる、その後の師盛の討たれ方は、決して綺麗ではない残酷なもので、合戦を美化してはならないな、と思い知らされます。

▼シェアボタン

『建礼門院右京大夫集』<212番詞書>より

漫画は、原文を基にえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。

一の谷の戦いと首渡し

一時は京を奪還するかとさえ目されていた平家軍でしたが、一の谷の合戦で壊滅的な敗北を喫し、多くの公達を失います。

『平家物語』巻九「落足」では、討たれたのは、通盛、業盛、忠度、知章、師盛、清貞、清房、経正、経俊、敦盛となっています。(諸説あり)

経正と忠度は、生前、右京大夫との交流が描かれていました。身近に慣れ親しんだ公達の無惨な最期を聞いた右京大夫の心中は、悲愴なものだったでしょう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

しかも彼らの首は、朝敵として大路を渡されました。(※)

※首渡し…罪人の首に名前を書いた赤簡をつけ、長槍刀にさし、見せしめの為に都大路を行進すること。

今は朝敵になったとはいえ、直前まで朝廷に仕えていた人たちです。

「平家は帝の外戚であり、あるいは公卿となり、近臣となった。首を大路に渡すのは不義ではないか」とする反対意見もありました。(『玉葉』)

しかし、義経・範頼は、「義仲の首が渡されたのに、なぜ平家の首が渡されないのか」と抗議したようです。

今は朝敵になったとはいえ、直前まで朝廷に仕えていた人たちです。

「平家は帝の外戚であり、あるいは公卿となり、近臣となった。首を大路に渡すのは不義ではないか」とする反対意見もありました。(『玉葉』)

しかし、義経・範頼は、「義仲の首が渡されたのに、なぜ平家の首が渡されないのか」と抗議したようです。

『平家物語』では、「平家は、保元の乱では祖父為義の仇、平治の乱では父義朝の敵。父祖の恥をすすぐために、朝敵を滅ぼしたのに、首を渡さなければ、今後討伐する励みがない」と語っています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

この首の中に、資盛の異母弟である備中守師盛もいました。

資盛たち小松家の兄弟は、三草山に布陣していたのですが、2月5日、義経による夜襲を受け敗北。資盛、有盛、忠房は船で屋島へ逃れたのですが、兄弟のうち師盛は、福原へ戻り、その後一の谷の合戦となりました。(なお、維盛は参加していません)

※三草山の戦いについては、「えこぶんこ2」で詳しく解説しています。

(別ウィンドウが開きます)

覚一本『平家物語』には、こう描かれています。

仲間を舟に乗せてあげようとしなければ、助かったかもしれないのに…。

平家の公達は、ほんと優しい。

兄弟から一人離れて、若くして討たれてしまった師盛の悲劇には、胸が痛みますね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

熊谷次郎直実と対峙した敦盛が、「さてはなんぢにあうてはなのるまじいぞ」(それではお前に向かっては名乗るまいぞ)と言うセリフは、敦盛の名セリフとして知れ渡っていますが、(『覚一本平家物語』)

実はこれ、読み本系の『延慶本平家物語』では、師盛が言っているのです。

延慶本に描かれる、その後の師盛の討たれ方は、決して綺麗ではない残酷なもので、合戦を美化してはならないな、と思い知らされます。

※一の谷の戦いでの師盛の最期は、「えこぶんこ2」で詳しく紹介しています。

(別ウィンドウが開きます。)

数では上回っていたといわれる平家側の被害があまりにも甚大なので、平家はまともに戦えていなかったのではないか?と思われるからです。

『吾妻鏡』によれば、一の谷の合戦の前日に、

「和平の相談があるので、8日に京を出ます。私が安徳天皇の勅答を承って帰京するまでは狼藉をしてはならないという院の御命令を関東武士に伝えています。だから、平家の軍にもお知らせください」

という内容の書状が、修理権大夫(※修理大夫なら藤原親信)から宗盛のもとへ届いていたというのです。

(『吾妻鏡』寿永3年2月20日条)

真相はわかりませんが、もし、この書状を信じて、平家軍が和平に応じるつもりで油断したところを奇襲されたのだとしたら、宗盛の悔しさは計り知れませんね。

という内容の書状が、修理権大夫(※修理大夫なら藤原親信)から宗盛のもとへ届いていたというのです。

(『吾妻鏡』寿永3年2月20日条)

真相はわかりませんが、もし、この書状を信じて、平家軍が和平に応じるつもりで油断したところを奇襲されたのだとしたら、宗盛の悔しさは計り知れませんね。

■一の谷の戦いの、平家一門の戦没者。(覚一本による)※諸説あり

(別ウィンドウが開きます)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、生け捕られた重衡です。▼シェアボタン

えこぶんこ2

えこぶんこ2%E5%BF%A0%E5%BF%AB%E5%85%A5%E3%82%8A.jpg)

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→