隆信の結婚?【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】|平資盛の正妻について

隆信は実家にも迎えの車を寄越します。執拗な隆信の誘いに、右京大夫がついに折れてしまう?!

あらすじを漫画でどうぞ。

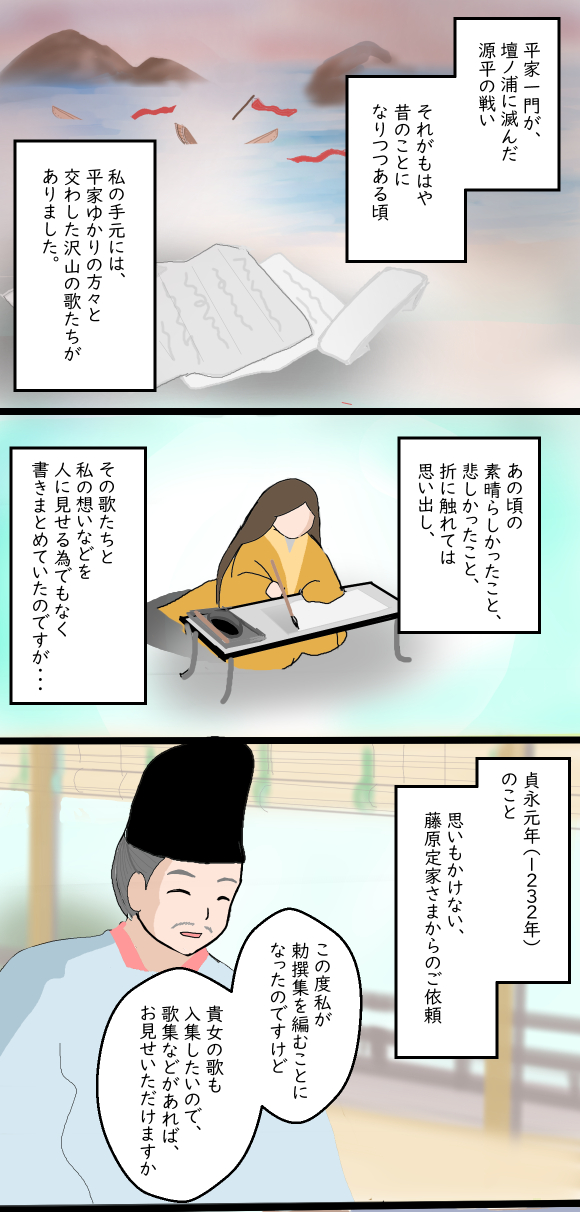

『建礼門院右京大夫集』<164・146~148番詞書より>

資盛の正妻について

『建礼門院右京大夫集』<164・146~148番詞書より>

漫画は、原文を基にえこぶんこが脚色しています。

登場人物

藤原隆信(ふじわらのたかのぶ)

歌人。似絵の名手。

右京大夫(うきょうのだいぶ)

中宮・徳子に仕える女房。現在は退職。

くやしかりける逢ふ坂を

本命の資盛は冷たいし、宮中を離れて淋しいし・・・

隆信が遊び人だということは頭では解っていながらも、右京大夫は、隆信の寄越した牛車に乗って出かけていくということを繰り返してしまいます。

そんな中、非情にも、隆信の正妻が決まったという噂が耳に入ります。

この時点で、隆信は三十代後半〜四十前後なので、遅くないか?と思いますね。

妻のような人は既に何人かいたでしょうから、新たに正妻格の人が決まったということでしょうか。

妻のような人は既に何人かいたでしょうから、新たに正妻格の人が決まったということでしょうか。

前回の記事にあったように、文中に相手の名前は出てきませんので、正妻云々は資盛の話だとする説もあります。※

(※『式子内親王集・建礼門院右京大夫集・俊成卿女集・艶詞』和歌文学大系、明治書院)

ここは従来の定説と原文の話の流れに従って隆信としましたが、年齢や時期的には資盛の方がしっくりくる気もしますね。(資盛の正妻については後述します)

(146・147歌が資盛の歌だった場合、資盛は正妻と結婚する頃にも、右京大夫のことを気にかけていたことになり、資盛から右京大夫への愛情は冷めたわけではなかったことになりますね。

ただ、そうだとすると、右京大夫は同時期にフタマタをかけていたことになるのですが…)

資盛の正妻について

宮仕えを退いてのち、しばらく資盛からは連絡がなかったようです。(164歌詞書)

でも資盛は、右京大夫のことを忘れたわけではなく、むしろ想い続けていたことは、都落ち直前の行動でわかります。(この辺りは後日漫画にします、お楽しみに!)

じゃあ何故、右京大夫を放っておいたんだ?

おそらく資盛は、「それどころじゃなかった」のではないかと・・・

右京大夫が退職した頃には、既に平家の総帥・重盛(資盛の父)は病がちになっており、資盛たち小松家の立場は危うくなっていました。

さらに今後、以仁王の乱、福原遷都、各地の反乱の追討と、平家政権の根幹に関わる出来事が立て続けに起こります。

(資盛自身も、治承四年の近江追討戦など、追討使の大将軍として出陣しています)

(資盛自身も、治承四年の近江追討戦など、追討使の大将軍として出陣しています)

また、小松家が傍流に追いやられていく中で身の振り方を考えた資盛は、後白河院の近習として重用されるようになっていきます。

資盛は多忙で気の休まらない日々を送っていたと思われるのです。

そして、もう一つの理由は、やはり正妻の存在です。

今回は、資盛の正妻についてマジメに考察してみます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

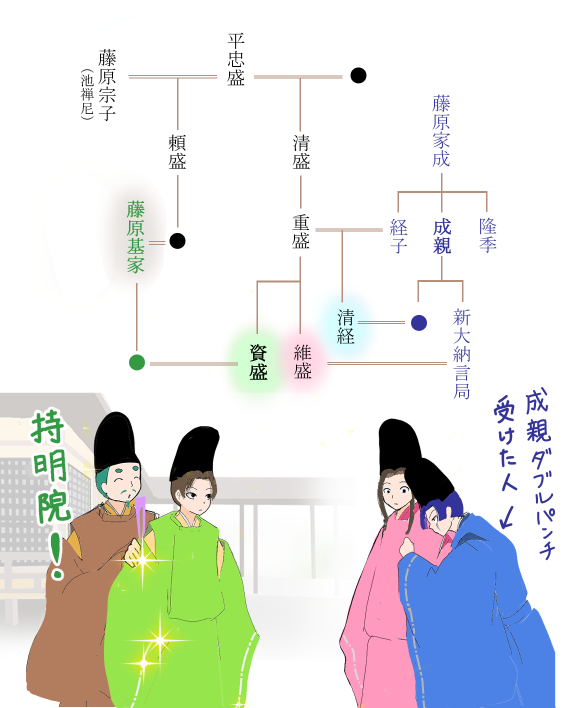

資盛の正妻は、権中納言藤原基家女。

藤原基家は、守貞親王(高倉天皇第二皇子)の乳母夫で、『平家物語』にも、「持明院の宰相」として登場します。基家は一条室町の北にある広大な邸宅・持明院第を伝領していて、「持明院」を家号としました。

基家の娘婿である資盛は、当時の史料では「持明院少将」「持明院三位中将」いう名で記されているのです。

(資盛、持明院家の人認識ですね)

平安時代の結婚は婿入り婚で、妻の実家が、婿を政治的・経済的に支援しました。

男性にとって、有力な家の娘と結婚できるかどうかは、政治的には死活問題です。惚れた腫れたの次元ではありません。

一方、右京大夫の父親(藤原伊行)は、優秀な文学者ではありましたが、官位はそれほど高くなく、さらに既に他界していたので後見人にはなり得ません。いくら彼女が優秀でも太刀打ちできないのです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

小松家は、兄・維盛と弟・清経が、鹿ケ谷事件で処刑された藤原成親の娘を正妻にしていたことで政治的には失敗しているので、 資盛としては、この持明院家との縁は大事にしたいところだったでしょう。

もう少し後の話ですが、都落ちの時に資盛は、大叔父にあたる平頼盛とともに後白河院を頼って京に戻るのですが、頼盛は、この持明院家と縁故がある人物です(平頼盛の娘が、藤原基家の妻という関係です。)

資盛は、持明院家を通じて、平家主流とは別の独自の人脈を持っていたことが想像できます。

(結果的には、頼盛だけが鎌倉方に投降し、資盛は平家と運命をともにします)

以上のように、資盛にとって正妻、というか正妻のバックにある持明院家は、自身の政治的立場を確立するための大事なファクターだったことが伺えます。 その持明院家に支えてもらっていたとしたら・・・

右京大夫のところには、なかなか行けませんよね。

まぁ現代の感覚では、結婚したんならもう行くな、ってなりますけどね。そこは平安時代。

参考文献:角田文衛氏『平家後抄』朝日新聞社

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

少しドロドロして来ましたが、次回で「隆信との恋編」は終わりです。

お話は、平家滅亡へと続いていきます。

▼シェア

前の記事→

前の記事→