倶利伽羅峠の惨敗!義仲都に迫る【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】|平家物語

あらすじを漫画でどうぞ。

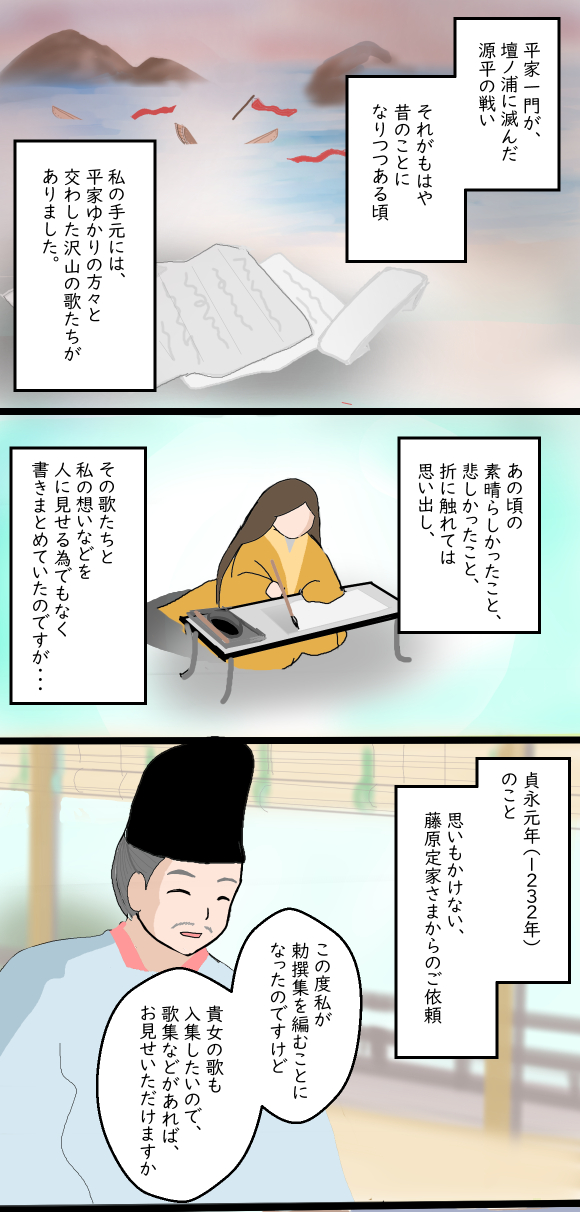

『建礼門院右京大夫集』<205番詞書>より

尊円(そんえん)

右京大夫の兄。現在、右京大夫が身を寄せている。

右京大夫(うきょうのだいぶ)

中宮・徳子に仕える女房。現在は退職。

寿永二年(1183)年4月、平家は、維盛・通盛・経正・忠度・行盛・知度・清房らが、四万騎の大軍を率いて、北陸に向かいました。(『玉葉』では四万騎。『平家物語』では十万騎。)

平維盛(資盛の兄)は、またも遠征の総大将です。

『建礼門院右京大夫集』<205番詞書>より

漫画は、原文を基にえこぶんこが脚色しています。

登場人物

右京大夫の兄。現在、右京大夫が身を寄せている。

右京大夫(うきょうのだいぶ)

中宮・徳子に仕える女房。現在は退職。

倶利伽羅峠の戦い

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

平維盛(資盛の兄)は、またも遠征の総大将です。

以下、『平家物語』に従って、戦いの経過を見てみます。

5月11日、源平両者、互いに様子を見ながら小競り合いを繰り返している間に日は暮れました。

維盛は、搦手の軍が志雄山に到着するのを待って、砺波平野を決戦の場として、数の力で押し切るつもりでした。

一方、木曽義仲は、砺波平野において追討使と戦う様子を見せながら、別動隊を追討使本陣のある猿が馬場の西側に派遣していました。

追討使本陣の退路を塞いだ上で、正面と背面から挟み撃ちにし、追討使の軍を谷底に追い落としたといいます。

この戦いで、平知度(清盛六男)が討たれましたが、平家一門の中では最初の戦没者となりました。

倶利伽羅峠の戦いは、えこぶんこ2で詳しく解説しています。

(別ウィンドウが開きます)

悲劇の大将軍・平維盛

「倶利伽羅峠の戦い」の敗北は、「富士川の戦い」の敗北と並んで、維盛にとって最大の汚名です。維盛が軟弱・戦下手と評されがちな理由です。

けれども、これを維盛の責任にされるのは、ちょっと酷なのです。

「倶利伽羅峠の戦い」「篠原の戦い」についても、維盛のせいとは言えない状況がありました。

【1】養和の大飢饉の直後であり、大軍を維持する充分な兵糧を用意できなかった。

【2】軍の構成員の多くが、平家に特別に忠誠を持たない駆武者であり、統率が取れなかった。

【3】平家主流に属する大物郎党たちをまとめる本家の大将軍(知盛・重衡)がいなかった。

【3】ついては、『玉葉』に次のように書かれています。

三人の郎党とは、平盛俊・藤原景家・藤原忠経のこと。

彼ら郎党たちと大将軍(維盛たち)がそれぞれ主導権を争っていたため、負けてしまったと。

(平盛俊・藤原景家は、宗盛達の平家主流に属する家人たちです。

ところが、重衡や知盛は今回、北陸に遠征していません。)

小松家の維盛の立場では、平家主流の大物郎党を含む追討使の統制が取ることができなかったことも敗因の一つだったとも考えられています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

このように、過酷な遠征軍の大将軍に命じられたのは、一門の傍流の人たちです。

小松家が主流を外れ傍流となったことで維盛は、危険な遠征軍に何度も派遣されては、敗将の汚名を着せられるという憂き目を見ることになりました。

かつて、「光源氏の再来」とまで持てはやされた美青年の境遇としては、あまりに過酷ではないか、と思わずにはいられません。

■倶利伽羅峠の戦いメンバー(※平家物語諸本によって多少異なります)

平家の追討軍を迎え討った木曽義仲は、いよいよ都へと進軍してきます。

次回に続きます。

▼シェア

Tweet

にほんブログ村

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回に続きます。

▼シェア

Tweet

にほんブログ村

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→