【平家物語】あらすじと見所!【これで平家が好きになる】

今回は特別記事です。

というのも、どうも巷では「平家=悪」のイメージが一定数あるみたいで…(泣)

なので今回は、平家ファンの目線で『平家物語』全巻を紹介する記事を書こうと思います。

では、さっそくどうぞ!

※ここで紹介するのは、「覚一本」です。

ただ、『平家物語』を最後まで読むと、平家のことを決して悪く書いた物語ではないことがわかります。

確かに、「平家の悪行」と書かれてはいますが、これは、天皇家・摂関家・寺社に対する秩序を破ったという意味での「悪行」であって、一般的な意味での「悪」とはちょっと違います。

平家政権は、300年以上続いた平安京の王朝の秩序を短期間で覆したわけですから、そのこと自体が「悪」と言われてしまっているのです。

清盛自身の人柄は、情に厚い面も描かれていますし、日宋貿易等の施策については作中で評価もされています。

なお、清盛が病没するのは巻六で、『平家物語』覚一本は全十二巻(灌頂巻を含むと十三巻)ありますので、半分以上は清盛の子・孫世代のお話です。

『平家物語』は、清盛の子・孫世代についてはむしろ同情的で、おおむね美しく気高く優しい好人物に描かれています。

一ノ谷で討たれたり、壇ノ浦で海に沈んだりした平家の公達の多くは、まだ10代の少年や20代の若者でした。

平家物語を最後まで読めば、むしろ平家びいきになっちゃうと思うのですが、どうでしょう。

では、全巻あらすじをどうぞ!

平家物語の各巻のあらすじと見所を紹介します。

平家物語の最初は、清盛の父・忠盛が、どうやって出世したかの話。身分社会にあっても差別に屈せず、機転でやりこめた話は痛快です。

【見所】

重盛が、法皇を幽閉しようとする父・清盛に、切々と朝恩を説く有名な場面。

【見所】

治承三年のクーデターは、領地や官職をめぐる政治的な抗争なのですが、その起因の一つとして、清盛が、

「重盛は後白河法皇に忠義を尽くしていたにも関わらず、重盛の四十九日の間に、法皇は少しも悲しむ様子も見せず、管弦の遊びに興じていた」

という非常に心情的な理由を挙げていることに、父親としての重盛への想いが感じられます。

【見所】

平家物語で初めに出てくる本格的な合戦シーン。足利忠綱が、大音声をあげて号令をかけ、三百余騎が、一騎も流されず対岸へざっと渡ったシーンは、迫力満点です。

【見所】

富士川の合戦に敗れた平家は、次第に追い詰められていきます。

南都焼討は、やむを得ない結果であったとはいえ、仏敵の罪を背負うことになった重衡の運命に大きな影を落とします。

★余談★

富士川の合戦に関しては、総大将の維盛がボロクソ言われることが多いので、維盛ファンとして擁護します!「大軍を率いながら、水鳥の羽音に怯えて逃げた」は、あくまでも『平家物語』での話。

実際には、アテにしていた駿河・遠江の平家勢力が既に甲斐源氏によって壊滅しており、さらに離反も相次いで、富士川に布陣したときには、平家軍は数万どころか千騎ほどしかいなかったそうです。

現状での追討は不可能と見て、平家軍は自主的に撤退した、というのが事実のようです。

(『玉葉』『山槐記』)

高倉上皇の崩御、清盛の他界は、平家政権の崩壊を決定づける出来事でした。

高倉上皇は、この時まだ21歳。その優しい人柄を回顧する記事が挟まれます。

平家都落ちに際しての、それぞれの別れの哀話が胸を打ちます。

・苦難の道のりに同行させるよりは、とあえて妻子を都に残していった維盛。

・戦場の塵にするには惜しいと、青山の琵琶を仁和寺に返した経正。

・一首でも遺ればと、師である藤原俊成に歌集をたくした忠度。

文化的にも優れた人物が多かった平家の公達は、惜しまれながらも都を去っていきました。

一ノ谷の戦いでは、名だたる平家の公達が次々と討たれてしまいます。

平家の人々は、気高くも美しく、それぞれに矜持を見せて散っていきました。

平家の二大イケメン。維盛と重衡の巻です。

都に残した妻子への想いを断ち切れず、苦悩する美貌の公達・維盛。

捕虜になって尚、毅然とした態度を貫いた、誰からも愛される好青年・重衡。

平家を代表する公達二人の、それぞれの物語です。

平家の特筆すべきは、(頼盛を除いて)最後まで一門から裏切り者を出さなかったところではないでしょうか。 身内で闘争をすることなく、最後には兄弟手を取り合って海に沈んだところに、平家らしさを感じます。

巻十一の最後は、重衡と妻の悲しい別れの物語。処刑される寸前に、髪の毛を口でちぎって、せめてもの形見にと妻に渡す重衡は、とても悲しくそして美しいです。

維盛の子・六代(美少年)が、残党狩りによって連行され、処刑されそうになるお話。

まだ12歳であるにも関わらず、敵に弱みを見せず、従容と運命を受け入れようとする姿が美しくも痛ましい。六代はこの時は一旦助かるのですが、結局後には処刑されてしまします。

この六代の斬首をもって、平家断絶として、平家物語本編は幕を閉じます。

巻十二を読むと、合戦がいかに非情なものであったかを思い知らされます。

【見所】

あまりにも過酷な平家の最期に、宗教的な救いを与える、エピローグ的な巻。

無惨に散っていった平家一門の人々、彼らの無念も、きっと建礼門院の供養によって救われただろう、そして、建礼門院自身も、御仏に導かれて救われたことだろう…

という穏やかな読後感を残して、『平家物語』(覚一本)は幕を閉じます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

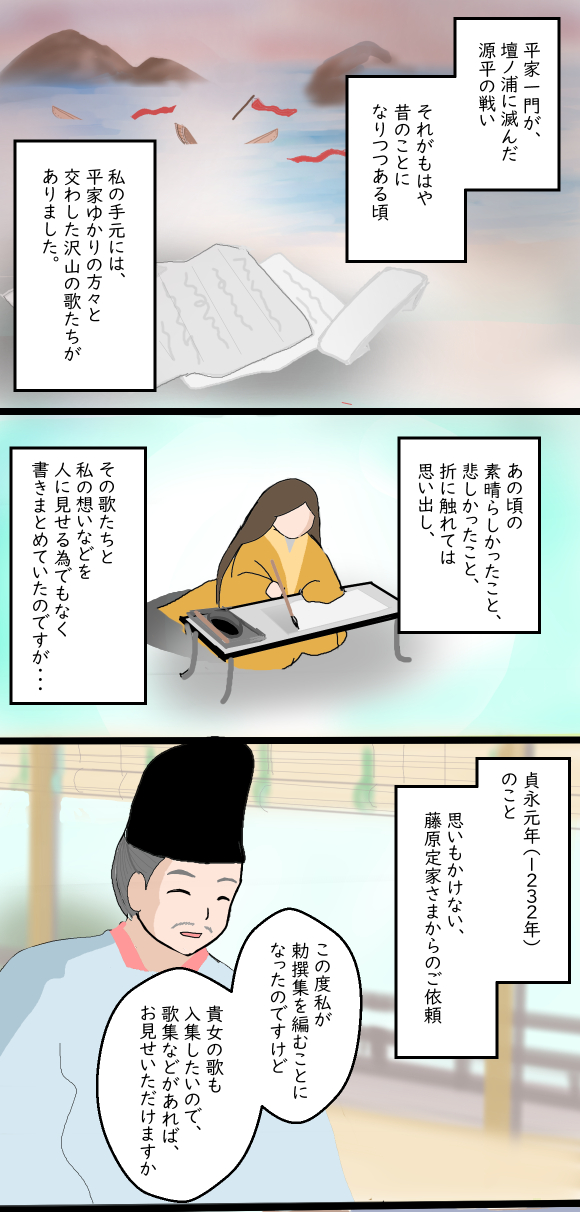

次回は、再び、建礼門院右京大夫集あらすじ漫画です。

▼シェアボタン

というのも、どうも巷では「平家=悪」のイメージが一定数あるみたいで…(泣)

なので今回は、平家ファンの目線で『平家物語』全巻を紹介する記事を書こうと思います。

では、さっそくどうぞ!

※ここで紹介するのは、「覚一本」です。

驕れる者は久しからず?

おそらくですね、「驕れる者は久しからず」という有名すぎるフレーズが独り歩きして、平家=悪のイメージに繋がっているんじゃないかと思うのですが。ただ、『平家物語』を最後まで読むと、平家のことを決して悪く書いた物語ではないことがわかります。

確かに、「平家の悪行」と書かれてはいますが、これは、天皇家・摂関家・寺社に対する秩序を破ったという意味での「悪行」であって、一般的な意味での「悪」とはちょっと違います。

平家政権は、300年以上続いた平安京の王朝の秩序を短期間で覆したわけですから、そのこと自体が「悪」と言われてしまっているのです。

清盛自身の人柄は、情に厚い面も描かれていますし、日宋貿易等の施策については作中で評価もされています。

なお、清盛が病没するのは巻六で、『平家物語』覚一本は全十二巻(灌頂巻を含むと十三巻)ありますので、半分以上は清盛の子・孫世代のお話です。

『平家物語』は、清盛の子・孫世代についてはむしろ同情的で、おおむね美しく気高く優しい好人物に描かれています。

一ノ谷で討たれたり、壇ノ浦で海に沈んだりした平家の公達の多くは、まだ10代の少年や20代の若者でした。

平家物語を最後まで読めば、むしろ平家びいきになっちゃうと思うのですが、どうでしょう。

では、全巻あらすじをどうぞ!

平家物語 各巻あらすじ紹介

【見所】

△平家の嫡流五代

【見所】

重盛が、法皇を幽閉しようとする父・清盛に、切々と朝恩を説く有名な場面。

治承三年のクーデターは、領地や官職をめぐる政治的な抗争なのですが、その起因の一つとして、清盛が、

「重盛は後白河法皇に忠義を尽くしていたにも関わらず、重盛の四十九日の間に、法皇は少しも悲しむ様子も見せず、管弦の遊びに興じていた」

という非常に心情的な理由を挙げていることに、父親としての重盛への想いが感じられます。

△熊野参詣の帰路、岩田川で水遊びする小松家兄弟

【見所】

平家物語で初めに出てくる本格的な合戦シーン。足利忠綱が、大音声をあげて号令をかけ、三百余騎が、一騎も流されず対岸へざっと渡ったシーンは、迫力満点です。

△脱出する以仁王

【見所】

富士川の合戦に敗れた平家は、次第に追い詰められていきます。

南都焼討は、やむを得ない結果であったとはいえ、仏敵の罪を背負うことになった重衡の運命に大きな影を落とします。

★余談★

富士川の合戦に関しては、総大将の維盛がボロクソ言われることが多いので、維盛ファンとして擁護します!「大軍を率いながら、水鳥の羽音に怯えて逃げた」は、あくまでも『平家物語』での話。

実際には、アテにしていた駿河・遠江の平家勢力が既に甲斐源氏によって壊滅しており、さらに離反も相次いで、富士川に布陣したときには、平家軍は数万どころか千騎ほどしかいなかったそうです。

現状での追討は不可能と見て、平家軍は自主的に撤退した、というのが事実のようです。

(『玉葉』『山槐記』)

△撤退を渋る維盛(『玉葉』)

見所

高倉上皇は、この時まだ21歳。その優しい人柄を回顧する記事が挟まれます。

見所

・苦難の道のりに同行させるよりは、とあえて妻子を都に残していった維盛。

・戦場の塵にするには惜しいと、青山の琵琶を仁和寺に返した経正。

・一首でも遺ればと、師である藤原俊成に歌集をたくした忠度。

文化的にも優れた人物が多かった平家の公達は、惜しまれながらも都を去っていきました。

【見所】

●討たれた後、箙につけられていた一首の和歌から、その人とわかった忠度。

●名を問われても答えず、毅然と立ち向かった敦盛。

●父をかばって命を落とした知章。

●助け舟に乗ろうとしたもう一人を助けようとして、転覆し、討たれた師盛。

●討たれる直前まで、最愛の妻のことを気にかけていた通盛。

●名を問われても答えず、毅然と立ち向かった敦盛。

●父をかばって命を落とした知章。

●助け舟に乗ろうとしたもう一人を助けようとして、転覆し、討たれた師盛。

●討たれる直前まで、最愛の妻のことを気にかけていた通盛。

平家の人々は、気高くも美しく、それぞれに矜持を見せて散っていきました。

【見所】

都に残した妻子への想いを断ち切れず、苦悩する美貌の公達・維盛。

捕虜になって尚、毅然とした態度を貫いた、誰からも愛される好青年・重衡。

平家を代表する公達二人の、それぞれの物語です。

【見所】

巻十一の最後は、重衡と妻の悲しい別れの物語。処刑される寸前に、髪の毛を口でちぎって、せめてもの形見にと妻に渡す重衡は、とても悲しくそして美しいです。

【見所】

まだ12歳であるにも関わらず、敵に弱みを見せず、従容と運命を受け入れようとする姿が美しくも痛ましい。六代はこの時は一旦助かるのですが、結局後には処刑されてしまします。

この六代の斬首をもって、平家断絶として、平家物語本編は幕を閉じます。

巻十二を読むと、合戦がいかに非情なものであったかを思い知らされます。

【見所】

あまりにも過酷な平家の最期に、宗教的な救いを与える、エピローグ的な巻。

無惨に散っていった平家一門の人々、彼らの無念も、きっと建礼門院の供養によって救われただろう、そして、建礼門院自身も、御仏に導かれて救われたことだろう…

という穏やかな読後感を残して、『平家物語』(覚一本)は幕を閉じます。

平家物語おすすめ現代語訳

この記事で紹介したあらすじは、平家物語の覚一本です。

南北朝時代、当時琵琶法師のトップであった明石覚一が、弟子のたちの為に正本として書き残させたものです。

諸本中もっとも文芸的に優れていると言われ、キャラが立ち、物語はドラマチックに、感動的に描かれていますので、現代の小説を読むのとそんなに変わらない感覚で楽しむことができます。

★オススメ書籍★

覚一本の原文と現代語訳を文庫で読むなら…

「平家物語 全訳注」(杉本圭三郎氏)講談社学術文庫

新版 平家物語(四) 全訳注 (講談社学術文庫)

覚一本は読みやすいのですが、とはいえ長いので、好きな巻から読む方法もおすすめです。

南北朝時代、当時琵琶法師のトップであった明石覚一が、弟子のたちの為に正本として書き残させたものです。

諸本中もっとも文芸的に優れていると言われ、キャラが立ち、物語はドラマチックに、感動的に描かれていますので、現代の小説を読むのとそんなに変わらない感覚で楽しむことができます。

★オススメ書籍★

覚一本の原文と現代語訳を文庫で読むなら…

「平家物語 全訳注」(杉本圭三郎氏)講談社学術文庫

新版 平家物語(四) 全訳注 (講談社学術文庫)

覚一本は読みやすいのですが、とはいえ長いので、好きな巻から読む方法もおすすめです。

個人的には、やっぱり木曽義仲が京に向かってくる巻七あたりからがグッと緊張感がでて面白くなると思っています。

そして平家の二大イケメン(重衡・維盛)を堪能するなら、巻十をぜひ。

現代語訳だけをもっと簡潔に読みたいという方にオススメ!

「吉村昭の平家物語」(講談社文庫)

吉村昭の平家物語 (講談社文庫)

文庫本一冊で「平家物語を通読できる」と言っても過言ではない、お得な本。

平家物語が長いのは、仏教説話めいた部分や、話が派生する部分が結構あるからです。それらをそぎ落として、主軸のストーリーのみを残して現代語訳したのがこちらの本。

小説のようにアレンジを加えたりすることなく、あくまでも原文をもとに丁寧に訳されていますので、平家物語の世界観はそのまま味わうことができますよ。

おすすめです。

そして平家の二大イケメン(重衡・維盛)を堪能するなら、巻十をぜひ。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

現代語訳だけをもっと簡潔に読みたいという方にオススメ!

「吉村昭の平家物語」(講談社文庫)

吉村昭の平家物語 (講談社文庫)

文庫本一冊で「平家物語を通読できる」と言っても過言ではない、お得な本。

平家物語が長いのは、仏教説話めいた部分や、話が派生する部分が結構あるからです。それらをそぎ落として、主軸のストーリーのみを残して現代語訳したのがこちらの本。

小説のようにアレンジを加えたりすることなく、あくまでも原文をもとに丁寧に訳されていますので、平家物語の世界観はそのまま味わうことができますよ。

おすすめです。

平家略系図

※平家物語諸本と、登場人物については、こちらの記事も参照ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回は、再び、建礼門院右京大夫集あらすじ漫画です。

▼シェアボタン

Tweet

にほんブログ村

※参考文献/『平家物語』新日本古典文学大系、岩波書店/『平家物語』新編日本古典文学全集、小学館/『平家物語大事典』東京書籍/杉本圭三郎氏校注『平家物語全訳注』講談社/『平家物語図典』小学館/ 川合康氏編『平家物語を読む』吉川弘文館/

にほんブログ村

※参考文献/『平家物語』新日本古典文学大系、岩波書店/『平家物語』新編日本古典文学全集、小学館/『平家物語大事典』東京書籍/杉本圭三郎氏校注『平家物語全訳注』講談社/『平家物語図典』小学館/ 川合康氏編『平家物語を読む』吉川弘文館/

参考記事

参考記事 ←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→