完結!読み継がれる右京大夫集【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】|もう一つの平家物語

『建礼門院右京大夫集』は、藤原定家に提出された。そして、読み継がれ、現代へ・・・。

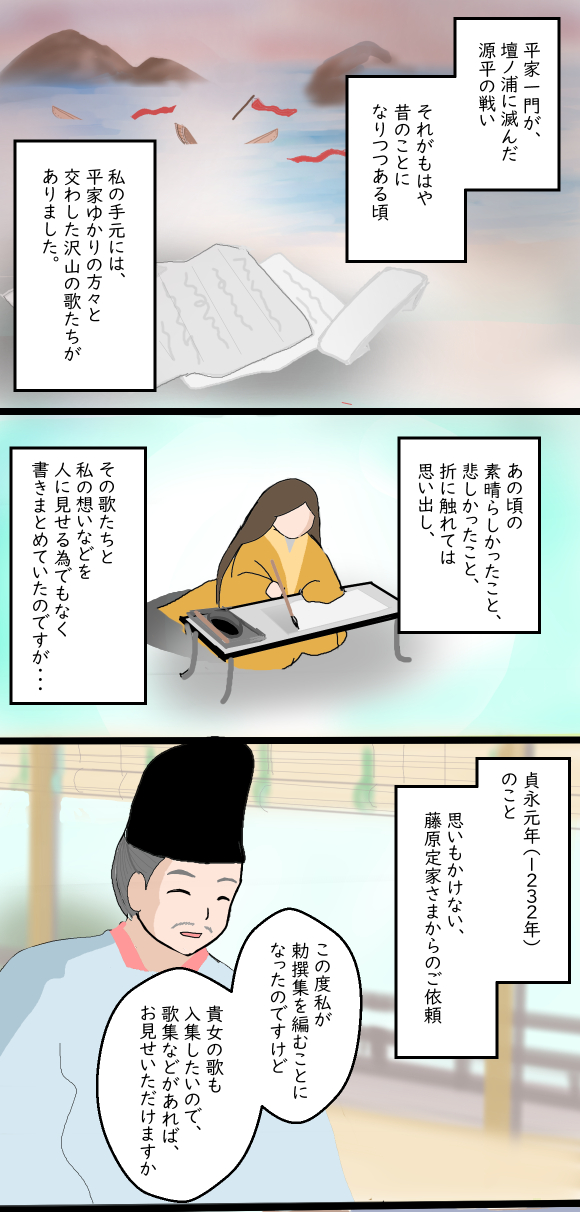

『建礼門院右京大夫集』<跋文・350歌詞書>より

『建礼門院右京大夫集』<跋文・350歌詞書>より

登場人物

平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。後に後鳥羽院に仕える。

藤原定家(ふじわらのさだいえ・ていか)

俊成の子。『新古今和歌集』『新勅撰和歌集』『小倉百人一首』選者。

『右京大夫集』と藤原定家

定家の心遣い……神!

藤原定家といえば、言わずと知れた古典文学史に燦然と輝く、神!のようなお方です。

『新古今和歌集』『小倉百人一首』等の選者としても勿論有名ですが、

この方の、文学史上最大の偉業といえば、鎌倉時代初期の段階で、既に過去になりつつある平安時代の文学を複写しまくったことです。

コピー機もない時代、定家によるこの作業がなかったら、『源氏物語』『枕草子』『土佐日記』『更級日記』など、我々が現在も慣れ親しんでいる古典文学は、とうに散逸していたかもしれない・・・。

そういった意味で、本当に神!のようなお方なわけです。

さて右京大夫は、藤原定家と同時代の人物ですが(俊成を通じた親戚でもあります)、

この『建礼門院右京大夫集』も、定家からの依頼がなければ、存在していなかったかもしれない……

というところで、やはり定家は神!だと思わずにはいられませんね。

定家さま、ありがとう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

……と、ここまで書いておいてアレなんですが、

厳密にいうと、後世に流布していった『右京大夫集』は、定家に提出された本そのものではありません。

右京大夫の長年の友人である七条院大納言に渡した別の本が原本になっています。

なぜわかるかというと、奥書にそう書いてあるから。(そのまんま)

それに、定家に提出した草稿には、この「定家が云々…」のくだりは載っていないらしい。メタ的に。(なるほど)

どういうことかというと、おそらく…

定家より依頼があってから、右京大夫は歌集としての体裁を整え、定家に提出。

それとは別に手元に残しておいたもう一冊に跋文を加え、それを友人である七条院大納言に見せた。それを七条院大納言が複写した。

…ということだと考えられています。(新編全集解説)

とはいえ、自分の為だけの記録だったものを、他人に見せようという気になり、歌集として体裁を整えたのは、やはり定家の依頼があってからだと思いますので、

定家のおかげで世に出た作品と言って差し支えないと思います。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ところで、その長年の友人・七条院大納言(中納言藤原実綱女)とは。

この人だそうです・・・

覚えてますか?

高倉天皇の女房をしていた人。

奥書によれば、右京大夫と大納言は、「さりがたきゆかり」(なみなみならぬ深い縁)があったそう。持つべきものは友達ですね。

それにしても、右京大夫も大納言も、ものすごい長生きですよね・・・。

御礼とお知らせ

約一年に渡る連載になりましたが、読んでくださった皆様、応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。

そして素晴らしい作品を創り出してくださった建礼門院右京大夫先生に、心からの尊敬と感謝を申しあげます。

これ以上ページが増えるとカオスになりそうなので、このサイトの更新は、ここで【完結】とさせていただきます。

(他に事務的な理由もあるのですが・・・)

このサイトは、可能な限りweb上に存続させておきますので、いつでも読み返して楽しんでいただければ幸いです。ありがとうございました!

さて次回からは、下記の新しい場所で、気分を新たに漫画を描いていきます。

右京大夫集にも登場した平家の公達について、『平家物語』『玉葉』等をベースに、もうちょっと掘り下げて描く予定です。

宜しければ、時々覗いてみてください。

※別ウィンドウが開きます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

それでは皆様、すてきな古文生活を!

▼シェアボタン

参考記事

参考記事

前の記事→

前の記事→